En Apurímac, la mayor parte de la población está dedicada a la agricultura familiar, actividad central para la vida familiar y la cohesión comunal de las comunidades campesinas. Las familias son custodias de conocimientos ancestrales y material genético, que preserva la agrobiodiversidad del territorio y de la cual depende la alimentación de la región (Kometter, 2018; Ramírez, 2021).La pandemia del COVID-19 ha significado, para las comunidades de la región Apurímac, una situación con muchas aristas, con aspectos sociales y económicos que agravaron la emergencia sanitaria.

“Durante la pandemia, nos dimos cuenta que los bonos y apoyos muchas veces no llegaban a las comunidades campesinas, quienes por el miedo a la enfermedad se aislaron para evitar el contagio masivo; pero ese mismo cierre generó que entre mayo y junio (del 2020) muchas cosechas se perdieran” Augusto Ramírez, CEDES Apurímac

La situación de inamovilidad colocó a las familias en la imposibilidad de transportar los productos agrícolas, desde las distintas localidades de producción hacia los puntos de comercialización, con los procedimientos usuales, a lo que se sumó el retorno de migrantes a sus comunidades de origen. Esto ocasionó un aumento en la demanda de alimentos, afectando la disponibilidad de cosecha y semillas. Por ello, la prioridad de trabajo fue evitar la pérdida de la campaña agrícola y aumentar la producción de alimentos, para lo cual la organización comunitaria y el apoyo de las instituciones resultó fundamental.

Las autoridades comunales y locales se organizaron para el traslado de productos básicos y de cosechas agrícolas para su comercialización en el centro urbano de Abancay, acciones que desde el Programa Bosques Andinos se apoyó, facilitando el transporte y brindando asesoramiento técnico para la implementación del mercado itinerante de Apurímac. Además, bajo condiciones de bioseguridad necesarias, se trabajó también la elaboración y difusión de material informativo sobre protocolos de bioseguridad para la actividad agrícola familiar.

Sin embargo, la problemática de la pandemia se mantuvo a lo largo de todo el año 2020, y está vigente a la actualidad. Por ello, fue necesario que los actores locales propusieran medidas de adaptación para el corto y mediano plazo.

“El escenario tan incierto nos llevó (a las organizaciones locales) a proponer que el Gobierno Regional piense en ayudar a los agricultores, para que no se genere mayor crisis y se cubra la canasta básica familiar” Augusto Ramírez, CEDES Apurímac.

Fue así que las organizaciones locales, entre ellas CEDES Apurímac, con apoyo del Programa Bosques Andinos, participaron del proceso de formulación del Proyecto de Inversión Pública “Apoyo a la agricultura familiar en Apurímac”, que se ejecutó entre Agosto del año 2020 y Febrero de 2021 en 5 provincias de la región, atendiendo las necesidades de asistencia técnica y de semillas para la campaña agrícola, de forma que muchas familias reactivaron su producción, en especial de cultivos de consumo local como papas y hortalizas.

A raíz de esta experiencia y buscando su consolidación y sostenibilidad, actualmente CEDES Apurímac está trabajando en la formulación de proyectos de soberanía alimentaria para las comunidades del distrito de Huanipaca, en donde tiene intervención el Programa Bosques Andinos, como un complemento a las acciones de restauración y manejo sostenible del paisaje.

“Nuestra intención es que los procesos que se van trabajando alcancen una mayor organización, para que esto no sea un programa de atención a una emergencia; sino que se consolide en la gobernanza comunal para la soberanía alimentaria”

VIDEOS SOBRE EL APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL CONTEXTO DE EMERGENCIA DEBIDO AL COVID19

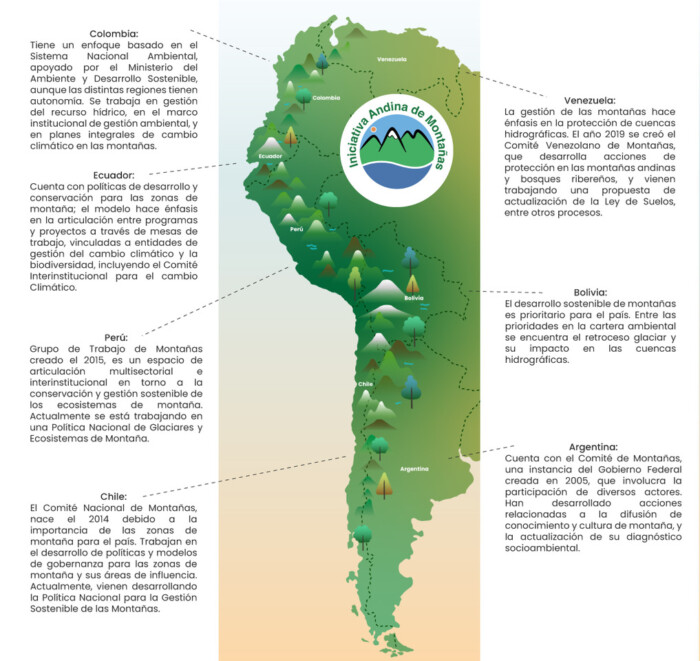

Los retos y particularidades de los Andes hacen que sea cada vez más necesario construir visiones y estrategias regionales en conjunto, para promover el desarrollo sostenible de la región. La Iniciativa Andina de Montañas (IAM), plataforma integrada por los siete países andinos (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), tiene el propósito de generar y fortalecer el diálogo regional, orientado a emprender acciones articuladas que fomenten la colaboración para el desarrollo sostenible de las montañas. Actualmente, los países miembros desarrollan un proceso estratégico de reflexión sobre la plataforma, con miras a proponer, a través de mesas de trabajo, un modelo de funcionamiento, un plan de trabajo quinquenal y unos mecanismos para su sostenibilidad financiera.

En este contexto se llevó a cabo el primer Diálogo Regional de Gobernanza en Áreas de Montaña en los Andes, con el objeto de abrir un espacio de intercambio de ideas y experiencias que alimenten los procesos emprendidos por la IAM, y promover un diálogo constructivo con otras plataformas de montaña a nivel internacional. Tuvo lugar los días 27 y 28 de abril de 2021, con el apoyo de CONDESAN, como Secretaria Técnica de la Iniciativa Andina de Montañas, en el marco de los Programas Bosques Andinos[1] y Adaptación en las Alturas[2], y la oficina regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en coordinación con el Centro Global para la Montaña del PNUMA, con base en Viena.

El evento aportó a fortalecer un diálogo constructivo tanto entre los países que integran la IAM, como con otras regiones de montaña del mundo, diversas en sus modelos de gobernanza, retos y realidades, pero con muchos puntos de encuentro en lo que respecta a la importancia de las montañas para el planeta, y el rico patrimonio que representan. Las plataformas internacionales invitadas incluyeron la Convención Alpina, la Convención de los Cárpatos (cuya Secretaría Técnica es ejercida por el PNUMA), la plataforma Hindu Kush Himalaya (representada por el Centro Internacional para el Desarrollo Integral de las Montañas – ICIMOD) y la Alianza para las Montañas. Además, el Centro Global de Montaña de PNUMA compartió experiencias de las plataformas del Cáucaso y de África del Este.

Compartiendo la experiencia andina

El evento se inició con palabras de bienvenida por parte de la Coordinación Regional de la IAM , a cargo de Ana Teresa Lecaros, Directora de Medio Ambiente de la Cancillería, quien resumió los objetivos del taller, para luego dar paso a presentaciones de los representantes de los países miembros sobre la gestión y gobernanza de sus regiones de montaña. La figura a continuación resume estas exposiciones.

Siguiendo con el programa, Emilie Dupuits, consultora para el desarrollo de la síntesis regional para actualizar el estado del arte del marco normativo y de políticas de cambio climático en la región andina, expuso los principales hallazgos del estudio. Hizo un resumen de los avances en los últimos cinco años a nivel regional, entre los que destacó los esfuerzos para la formulación e implementación de la Agenda Estratégica de Adaptación al Cambio Climático en los Andes, la presentación de la Carta Ambiental Andina y la Estrategia Andina para la Gestión del Riesgo de Desastres, así como una serie de iniciativas y logros de los distintos países de la IAM. Identificó como principales retos a nivel regional la articulación de las políticas climáticas con las políticas públicas en sectores estratégicos como el agropecuario y avanzar hacia la formalización de plataformas de cooperación.

Este bloque del evento concluyó con la conformación de grupos de trabajo, donde los participantes analizaron cuatro aspectos diferentes: mecanismos de gobernanza, líneas de incidencia prioritarias, procesos de participación e interacción y mecanismos de financiamiento.

Durante el evento se realizaron sondeos entre los representantes de los diferentes países, como un aporte informal al diálogo (estos no representan necesariamente la posición oficial de los países).

Intercambio global entre zonas de montañas

Los representantes invitados de otras organizaciones y plataformas de montaña a nivel global, así como expertos de organismos internacionales, compartieron experiencias y entablaron un intercambio constructivo e inspirador con los representantes de los países de la IAM. «Ustedes son el octavo miembro de la Iniciativa Andina de Montañas», afirmó la Coordinación Regional.

Matthias Jurek, Oficial de Programa de Montañas del Centro Global de Montaña de PNUMA en Viena, presentó el trabajo de PNUMA a nivel global en montañas y expuso la experiencia de plataformas de África del Este y del Caúcaso. Finalmente, anunció un Taller Interregional en Viena para noviembre de 2021, con el objetivo general de conectar regiones de montaña y sus actores más relevantes.

La ronda de discusión giró en torno a conocer los logros más relevantes de cada plataforma. La consolidación de la institucionalidad y gobernanza, a través de la constitución formal de los espacios y en muchos casos la asunción de acuerdos de carácter vinculante, fue la respuesta compartida por todas las plataformas frente a esta pregunta. Mencionaron también el aumento de la visibilidad de los ecosistemas de montaña en espacios de decisión política y el afianzamiento de la participación activa de los actores a nivel local y de la sociedad civil, así como la inclusión de la diversidad de culturas y lenguas de los pobladores de las zonas de montaña.

Por su parte, Rosalaura Romeo, del Secretariado de la Alianza para las Montañas alojado por la FAO, señaló la necesidad de incluir más explícitamente a las montañas en los procesos internacionales de toma de decisión. Planteó la necesidad de fortalecer a las instituciones enfocadas en el desarrollo sustentable de las regiones de montaña, empoderar a sus habitantes y crear condiciones de vida para reducir la emigración. «La montaña tiene que salir de las pequeñas sesiones y pasar a alto nivel», fue su reflexión respecto a consolidar el potencial y valor de las montañas ante en los organismos de toma de decisiones.

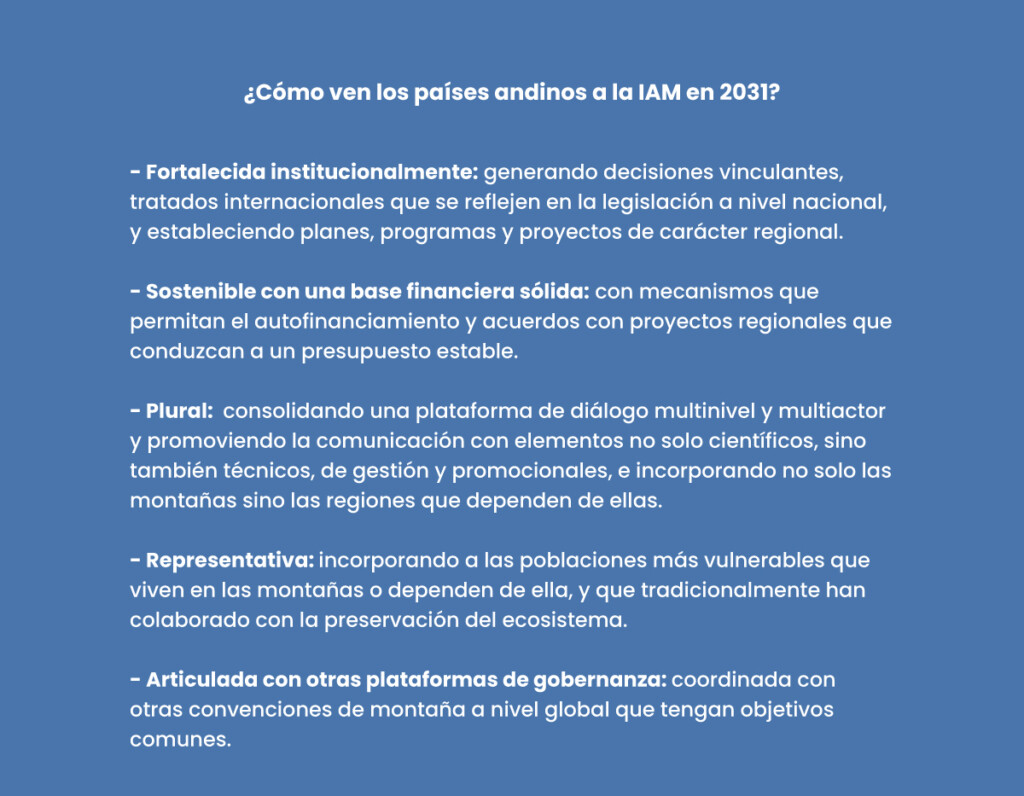

El evento se cerró con un interesante diálogo sobre la visión de futuro para la IAM al 2031, cuyas principales conclusiones se resumen en el cuadro a continuación.

La IAM continúa construyendo puentes entre los países andinos, con miras a concretar un marco legal sólido a fin de alcanzar las metas de desarrollo sustentable a las que aspira la región Andina. Este primer Diálogo Regional cumplió un papel inspirador, al reunir las ideas, experiencias y opiniones de una gran diversidad de actores, afianzando a la vez las aspiraciones comunes. En la cordillera de los Andes, como en otras montañas del mundo, la clave es crear unidad en la diversidad.

El Diálogo Regional de Gobernanza en Áreas de Montaña en Los Andes, se desarrolló en forma virtual los días 28 y 29 de abril de 2021, y fue organizado por CONDESAN como Secretaria Técnica de la IAM (con el equipo de apoyo conformado por Karen Price, Luis Daniel Llambí, Alexandra Garcés y Alejandra Melfo) y el PNUMA (Ismael Sayyad y Ansgar Fellendorf), gracias al soporte de los proyectos ejecutados por CONDESAN Adaptación a las Alturas y el Programa de Bosques Andinos (en asociación con HELVETAS SWISS COOPERATION, ambos financiados por COSUDE); y los programas del PNUMA financiados por Euroclima+ de la Unión Europea y la Iniciativa Climática Internacional (IKI) del Ministerio de Ambiente de Alemania (BMU).

[1] El Programa Bosques Andinos es una iniciativa implementada en los países andinos, que forma parte del Programa Global de Cambio Climático y Medio Ambiente de la Cooperación Suiza COSUDE, y es facilitado por el consorcio Helvetas Perú – CONDESAN.

[2] El Programa de Adaptación al Cambio Climático en Montañas es una iniciativa financiada por COSUDE, que se implementa en 4 zonas montañosas del mundo: Himalayas, Cáucaso, África del Este y Andes. Busca aumentar la resiliencia y la capacidad de adaptación al cambio climático de comunidades de montaña y los ecosistemas, mejorando el conocimiento y su transferencia a través de plataformas de diálogo ciencia-política para informar la toma de decisiones en procesos nacionales, regionales y globales.

Alejandro Gómez Silvera, Luis A. Beraun Macedo, Omar J. Gómez Rengifo, Elsa Llatas Ducep

Equipo técnico del Proyecto 009_PI “Metodología y diseño para restaurar el ecosistema forestal del árbol de quina y especies nativas asociadas, mediante plantaciones, manejo forestal sostenible y transferencia tecnológica en el Distrito de Kañaris. Región Lambayeque”

Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA; Estación Experimental Agraria “Vista Florida”

Este documento está orientado a brindar pautas básicas acerca de los procesos de regeneración natural del árbol de quina (Cinchona spp.), conocida también como cascarilla en los bosques de neblina del distrito de Kañaris. Garantizando la conservación de las poblaciones naturales estaremos garantizando la conservación del ecosistema de los bosques de neblina, en este caso los bosques de Upaypiteq (Kañaris), denominados también unidades especiales de vegetación, es el ecosistema forestal más amenazado en nuestro país.

Los bosques de neblina del distrito de Kañaris, constituyen ecosistemas forestales con una flora y características biofísicas propias, de gran complejidad y riqueza. En general la zona donde se desarrolla el bosque de neblina presenta un relieve accidentado, con pendientes inclinadas a muy inclinadas, este bosque también se establece en laderas protegidas de la insolación y de los fuertes vientos, por lo que su composición y fisonomía presenta diferencias dependiendo de la altitud, orientación y exposición de las áreas a la luz solar.

- DESCARGAR PUBLCACIÓN

Sebastián González-Caro(1,3); Estela Quintero-Vallejo(1); Natalia Moreno(1); Gloria Sanclemente(2), Ana María Benavides(1)

1 Jardín Botánico de Medellín;

2 Programa Bosques Andinos-Helvetas Perú

3 Universidad Nacional de Colombia.

En Antioquia es uno de los departamentos con mayor número de colecciones (registros) de Colombia (SiB, 2017). De igual forma, de acuerdo a los indicadores de deforestación nacional, Antioquia es uno de los departamentos más degradados de Colombia (IDEAM, 2017). Para el 2015 se catalogó entre los departamentos con mayor pérdida de cobertura natural, por tener aproximadamente 68% del territorio transformado para diferentes usos agropecuarios (IDEAM, 2017). Así mismo, solo tiene 5% de su territorio con cobertura de bosque intacto desde 1950 (Tyukavina, Hansen, Potapov, Krylov, y Goetz, 2016). La tasa de deforestación promedio en los últimos 25 años es de ~19.000 ha anuales (González-Caro y Vásquez, en este mismo libro).

Este panorama genera un reto en el modelo de desarrollo actual del departamento e implica mejorar el conocimiento ambiental (que incluya aspectos económicos, socioculturales) del territorio y la forma en que sus recursos son utilizados y manejados. Este objetivo solo podrá alcanzarse si se genera más y mejor información para una adecuada formulación de políticas públicas para el manejo del ambiente y sus servicios ecosistémicos. En un contexto general, este reto incluye la comprensión de los efectos de la variabilidad y el cambio climático, los requerimientos para garantizar la seguridad alimentaria y energética, la valoración y conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, el manejo de los recursos naturales renovables y no renovables, la resiliencia del país frente a los efectos de fenómenos naturales extremos y desastres, entre otros.

En Antioquia, se gesta una estrategia que apunta a divulgar información sobre la biodiversidad y los ecosistemas del territorio que permita comprender su estado y vulnerabilidad, y que sea viable para la toma de decisiones y regulación más convenientes en el territorio, así como para plantear las medidas y acciones necesarias para propiciar la preservación de estos, sobre la base de la mejor información y análisis científico. Esta estrategia regional surge del Pacto por los Bosques de Antioquia, del cual son parte un gran número de instituciones públicas, privadas, académicas, sociales y actores comunitarios, que han acordado alinearse con los nuevos retos que enfrenta el departamento.

- DESCARGAR PUBLICACIÓN

Presentación de Mathez-Stiefel, Sarah-Lan; Rist, Stephan (2015) sobre la Ciencias de la sostenibilidad y sistemas socio-ecológicos: Un marco conceptual para la investigación sobre bosques andinos.

- DESCARGAR presentación AQUÍ

Rev. peru. biol. 17(2): 191 – 196 (Agosto 2010)

Versión online ISSN 1727-9933

© Facultad de Ciencias Biológicas UNMSM

- Artículo científico en este link: https://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/biologia/v17n2/pdf/a08v17n2.pdf